コンセプト

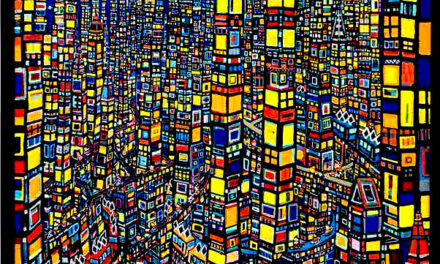

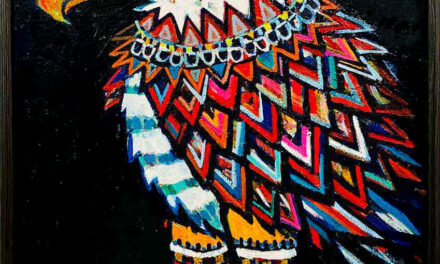

絵画 | 1999-2023

主に油絵の制作をしています。学業期間がドイツだった事もあり抽象,具象を問わず表現主義 / expressionism の影響を強く受けました。絵を描く際にモチーフ全てを画面上で色面として捉え直す事と線描も形を表す輪郭としてだけでなく色として表現する事が近代以降の西洋を中心とする絵画の特徴の一つですが、現代においてもその点が日本の絵画と最も異なる点だと感じています。油絵本来の色面を中心とした描き方の習得と世界中のさまざまなモチーフを描く事と合わせて自分のルーツとして生まれ育った日本の風景から得た色も油絵の色面に置きかえて独自の表現スタイルを作りたいと考えています。